SDGsで変える未来

担うのは私たち

「誰一人取り残さない」。 持続可能な未来を創るため、国連はSDGsを掲げました。 しかし、SDGsは「目標」にすぎません。貧困・差別・温暖化・・・世界の「今」を映し出すドキュメンタリーは訴えかけます。この現実を変え、未来を創るのは、我々「一人一人」である、と。

解説

SDGs(持続可能な開発目標)とは?

ドキュメンタリー作品

- 8 働きがいも経済成長も

- 10 人や国の不平等をなくそう

- 11 住み続けられるまちづくりを

地方移住と自分の生き方を考える10分

母の心配

- Director 山田裕一郎

-

地域おこし協力隊として北海道厚真町に移住し、林業に従事する渡部真子。隊の任期を終えた後も、7歳の娘とこの町で暮らすことを決めた。収入を補うため、ハスカップの栽培にも着手する。高齢化の進む町で育児や経済的な不安を抱えながらも、挑戦は続く。

他の作品をみる

-

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 10 人や国の不平等をなくそう

-

10:59

-

福祉に欠けたピースを探す10分

難病ALSでも生きる喜びを 19歳の挑戦

内田英恵

-

-

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 10 人や国の不平等をなくそう

- 11 住み続けられるまちづくりを

-

10:59

-

明るい認知症の世界を知る10分

ひと足先に認知症になった私から

佐々木航弥

-

-

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

- 12 つくる責任つかう責任

- 14 海の豊かさを守ろう

-

10:59

-

海洋ごみのリサイクルを考える10分

AT ANY COAST

庄輝士

-

-

- 4 質の高い教育をみんなに

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

-

10:59

-

日本の小学校教育を考える10分

人間作り TOKKATSU

山崎エマ

-

-

- 12 つくる責任つかう責任

- 8 働きがいも経済成長も

- 13 気候変動に具体的な対策を

-

10:12

-

捨てられる着物を救う10分

KIMONOルネッサンス

太田信吾

-

-

- 10 人や国の不平等をなくそう

- 8 働きがいも経済成長も

- 1 貧困をなくそう

-

10:58

-

人種や国籍の平等を考える10分

越境サッカー

岸田浩和

-

-

- 8 働きがいも経済成長も

- 10 人や国の不平等をなくそう

-

10:59

-

障がい者の「働く」を考える10分

卵つくりは人つくり

長塚洋

-

-

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

- 11 住み続けられるまちづくりを

-

10:59

-

闘病中の家族の在り方を考える10分

いつものように

山田裕一郎

-

-

- 14 海の豊かさを守ろう

- 8 働きがいも経済成長も

- 10 人や国の不平等をなくそう

-

10:58

-

漁師の未来について考える10分

海と未来と若者たち

小野さやか

-

-

- 11 住み続けられるまちづくりを

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

-

10:59

-

高齢者の新たなケアを考える10分

ノビシロハウスの伸び代

佐々木航弥

-

-

- 10 人や国の不平等をなくそう

- 3 すべての人に健康と福祉を

-

10:59

-

未知の障がいと出会う10分

理想の世界

杉岡太樹

-

-

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 11 住み続けられるまちづくりを

- 2 飢餓をゼロに

-

10:59

-

新たな介護の在り方を知る10分

365日が宝探し

佐々木航弥

-

-

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 10 人や国の不平等をなくそう

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

-

10:58

-

車いすの少年の挑戦を追う10分

FULL SWING

山田裕一郎

-

-

- 3 すべての人に健康と福祉を

-

10:50

-

難病支援のかたちを考える10分

仙人ヘルパー 今田ゆかりALS患者の「生きる」を叶えたい

近藤剛

-

-

- 13 気候変動に具体的な対策を

- 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

-

10:59

-

CO2削減の舞台裏を知る10分

地球に良いこと

土生田晃

-

-

- 12 つくる責任つかう責任

- 11 住み続けられるまちづくりを

- 8 働きがいも経済成長も

- 2 飢餓をゼロに

-

10:34

-

中山間地域の未来を考える10分

「おすそわけ食堂 まど」持続可能な街づくりへ 22歳の挑戦

今治建城

-

-

- 2 飢餓をゼロに

- 12 つくる責任つかう責任

- 11 住み続けられるまちづくりを

- 15陸の豊かさも守ろう

-

10:59

-

畜産で巡る村の循環を知る10分

村で生きる

小林瞬・中村朱里

-

-

- 8 働きがいも経済成長も

- 10 人や国の不平等をなくそう

- 1 貧困をなくそう

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

-

10:53

-

技能実習生との共生を探す10分

The Land of Hope技能実習生と社長の約束

岸田浩和

-

-

- 8 働きがいも経済成長も

- 10 人や国の不平等をなくそう

- 12 つくる責任つかう責任

-

10:58

-

消費社会と向き合う10分

若さとモデルとサステナビリティと

小西遊馬

-

-

- 8 働きがいも経済成長も

- 10 人や国の不平等をなくそう

-

10:59

-

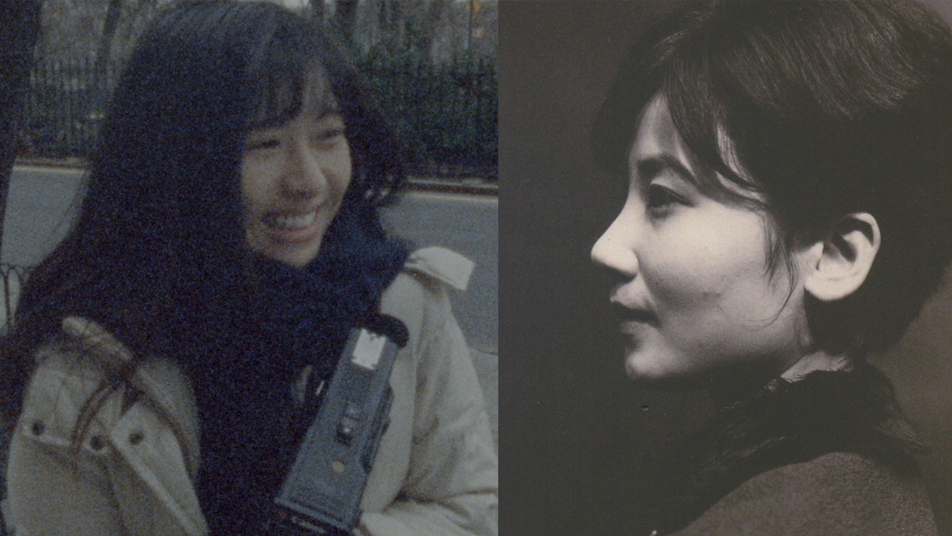

音のない世界を知る10分

You are Art

伊藤詩織

-

-

- 5 ジェンダー平等を実現しよう

- 11 住み続けられるまちづくりを

-

10:49

-

女性が担う寺の進化を考える10分

TEMPLE WOMEN800年を繋ぐお寺の女性たち

山崎エマ

-

-

- 1 貧困をなくそう

- 10 人や国の不平等をなくそう

-

10:58

-

孤独と共生について考える10分

The Last Mile 最後の1マイル

深田志穂

-

-

- 10 人や国の不平等をなくそう

-

10:43

-

暗闇の中から光を見つける10分

SunCatchers【バリアフリー版】

伊藤詩織

-

-

- 5 ジェンダー平等を実現しよう

- 8 働きがいも経済成長も

-

8:00

-

母親の進化を知る10分

私たちは、自分を否定しない

高島太士

-

-

- 5 ジェンダー平等を実現しよう

- 11 住み続けられるまちづくりを

-

10:27

-

女性の孤独な闘いを知る10分

SHADOW PIECE

後藤美波

-

-

- 1 貧困をなくそう

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 5 ジェンダー平等を実現しよう

-

9:04

-

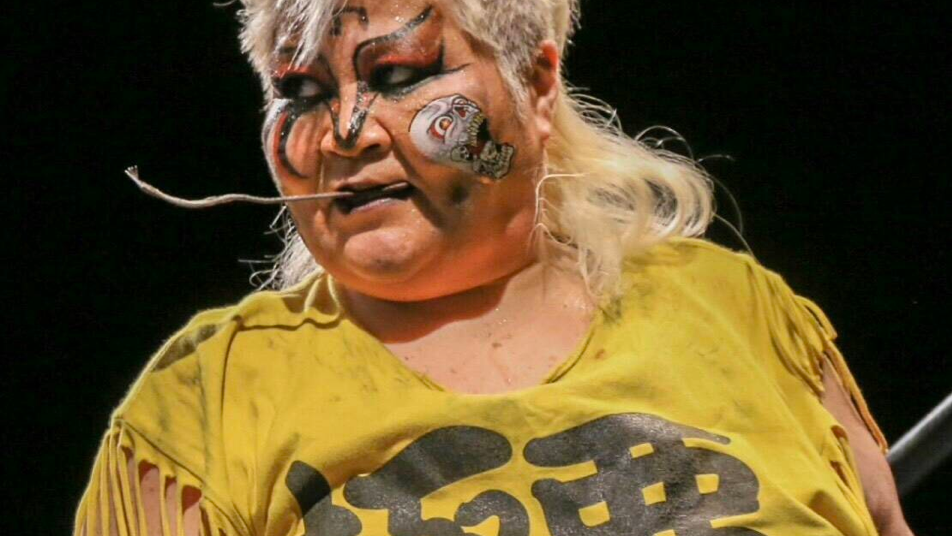

家族との生き方を知る10分

DUMP MATSUMOTO

チェンハンシン

-

教育プログラム

ドキュメンタリーを用いた探究教育プログラム 探究ステップゼロ

DOCS for SDGsでは、これまで中学・高校と連携して、ドキュメンタリー映像を用いたアクティブ・ラーニング型の教育プログラムを実施してまいりました。2021年度からは、中学・高校の探究学習カリキュラムを制作する株式会社トモノカイとともに探究学習の入門プログラムを開発。SDGsを意識したテーマで社会課題を見つめ、生徒が自らの感覚を自覚して「探究モード」へと切り替わるきっかけになる授業を実施することが可能です。

本プログラムは 50分×5コマ を想定しています

-

感じたことを言葉にする

決められた動画を視聴して、

感じたことを言葉にする練習をします。 -

自分で動画を選んで視聴する

社会課題を表した動画群のなかから選んだ動画を視聴し、感じたことを言葉にします。

-

グループで改善に取り組む

動画で感じた変えたいことの改善策をグループで考えます。

-

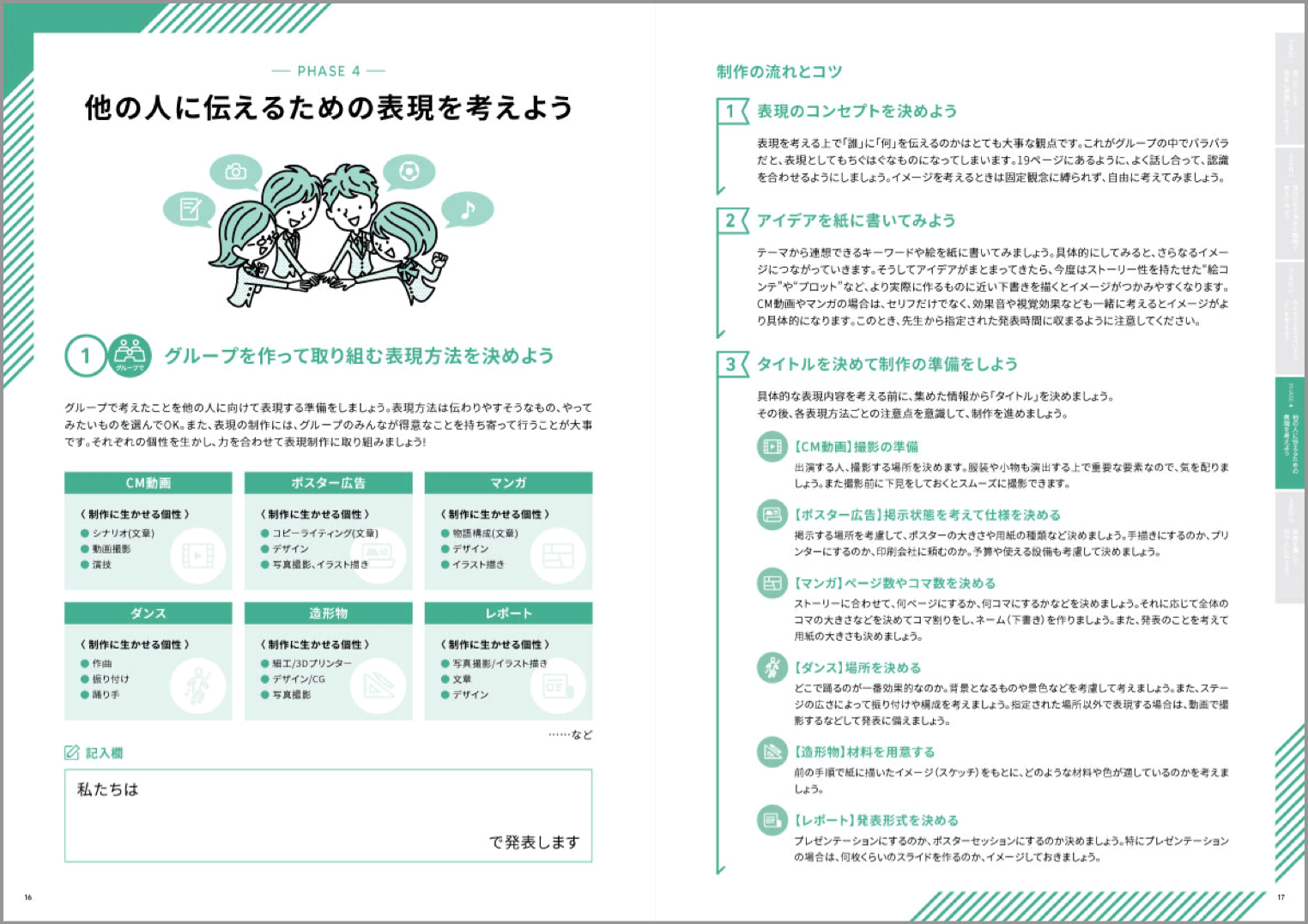

他人に伝える表現を考える

グループで考えた改善策を自由な形式の表現で制作します。

-

発表で他人に伝える

グループ発表を行いフィードバックを実施します。

「探究ステップゼロ」の特徴

探究の入り口に立つための練習ができる

探究の入り口に立つための練習ができる

探究で求められる「課題設定」に必要な、自分の感覚に自覚的になる練習ができるようにワークを設計。 近年ビジネスでも注目を集める「アート思考」のアプローチを参考にしています。 多くの中学・高校での導入実績を持つトモノカイの探究テキスト制作の知見が生かされています。

世の中にある“社会課題”について知る

世の中にある“社会課題”について知る

ドキュメンタリー動画を社会課題ごとに整理してあるので、“社会課題”とはどういうものがあり、それぞれどのような課題なのかイメージをつかむことができます。

発表形式は自由。とにかく表現できた時点でOK!

発表形式は自由。とにかく表現できた時点でOK!

自律的に探究を進めていく「探究モード」となるために、まずは生徒が楽しんで取り組めることが重要。 発表形式はレポートだけでなく、さまざまな表現方 法を許容することで楽しく取り組むことが可能です。

ドキュメンタリー一覧

探究ステップゼロについてのお問い合わせはこちら(外部リンク)

制作協力

國學院大學教授の田村学氏監修の『一生使える探究のコツ』シリーズなど、全国の中学・高校にて多くの教材導入実績を持っています。

詳しくはこちら(外部リンク)

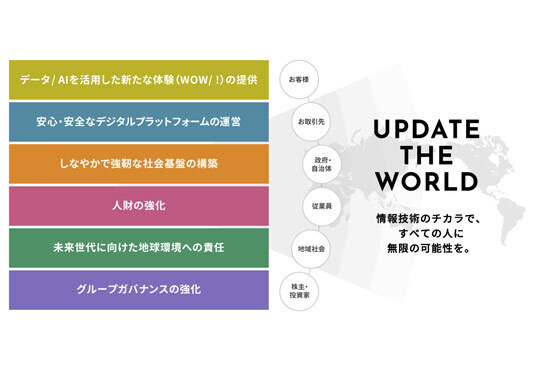

About Us

私たちYahoo!ニュース エキスパート「ドキュメンタリー」は「人々の心を動かして、社会課題を解決する」をミッションにクリエイターの作品発信をサポートしています。ドキュメンタリーが描く社会課題を、SDGsが掲げる17の目標それぞれに呼応させて、DOCS for SDGsページで作品を発信していきます。 本企画で取り上げたドキュメンタリー動画はすべて、Yahoo!ニュース エキスパートまたはクリエイター本人が編集権を持ち、責任を持って企画・編集を行っています。

Yahoo!ニュース エキスパートはSDGsを応援します。

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

※当サイトの内容は、国連によって承認されたものではなく、国連やその関係者、加盟国の見解を反映したものではありません。

国連広報センターのSDGs特集